* Texto por Thiago Oliveira, fotos por Ricardo Matsukawa / Mercury Concerts

O festival Rockfest, realizado em 21 de setembro no Allianz Parque (São Paulo), reuniu bandas de peso do cenário mundial. Tivemos Scorpions, Whitesnake, Helloween, Europe e Armored Dawn, em um cast equilibrado, com muito peso e hits.

Armored Dawn

A banda nacional escalada para a abertura foi o já conhecido Armored Dawn, de São Paulo, que tem numeroso fã-clube que apareceu com suas pinturas vikings, camisetas e cartazes. Fizeram bonito, com uma entrada “pé na porta” com a música “Beware of the Dragon”, com a sua levada de bumbos veloz, cortesia de Rodrigo Oliveira (também baterista do Korzus), e um refrão que parece ter saído da série “Vikings”.

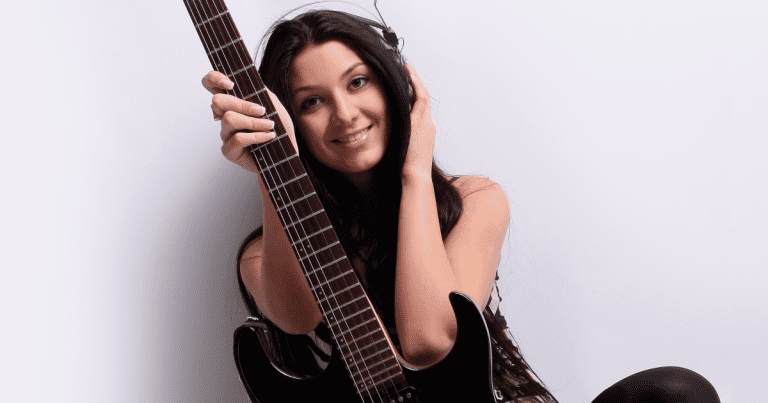

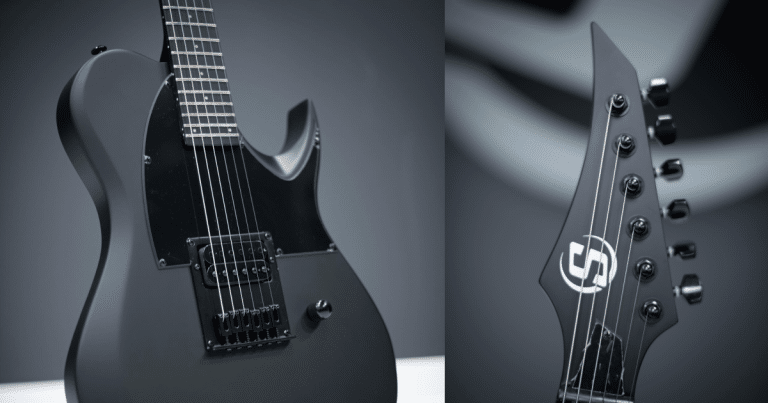

O peso das guitarras Music Maker de Timo Kaarkoski e Tiago de Moura se fez presente de forma maciça na música “Chance to Live Again”, com diversos riffs velozes e técnicos. Os estilos contrastantes entre o rock n’ roll visceral de Kaarkoski e o virtuoso de Moura se casam, em uma amálgama de bom gosto.

O ponto alto do show ficou por conta da homenagem ao vocalista, pianista e maestro Andre Matos (Angra, Shaman, Viper), falecido em junho, cuja imagem se mostrou no telão enquanto o Armored Dawn tocou a balada “Sail Away” em sua homenagem. Um momento emocionante.

Ao apresentar o recém-lançado single “Ragnarok”, o vocalista Eduardo Parra se mostrou um frontman experiente ao comandar o show de forma desenvolta e enérgica, com vocais que lembram mistura dos tons médios de Rob Halford com uma pitada de Ozzy Osbourne.

O Armored Dawn se mostrou uma escolha acertada para abertura de um festival desse porte. Uma banda que não se deixou intimidar pelo tamanho do evento e se mostrou pronta para alcançar voos mais altos no Brasil e internacionalmente.

Europe

O início das atrações internacionais acabou a cargo de uma banda que confesso não conhecer muito, mas que fez um dos melhores shows de todo o festival: o Europe, que chegou colocando fogo no Alianz Parque com “Walk the Earth” e sua levada cadenciada remanescente do Deep Purple, além de um refrão cinematográfico. O cantor Joey Tempest, no auge dos seus 56 anos, teve uma performance energética, digna de um garoto na casa dos 20 anos, apesar de a banda ter abaixado a afinação e atualmente praticar um hard rock menos polido, algo mais propício para a identidade vocal atual do cantor.

O grupo passeou por sua carreira, com foco nos hits da década de 1980, e mostrou versatilidade ao transitar da balada “Carrie” à hard-rocker “Rock The Night”. A música “Superstitious” é tocada de forma estendida e Tempest desce a grade para cumprimentar toda a primeira fila, num sinal de simpatia e carisma. A cada música entoada em plenos pulmões pela multidão, ele se espantava e se arriscava em algumas palavras em português.

John Norum continua a ser um show a parte, com um timbre gordo de Strato plugada em uma parede de Marshalls – como é de se esperar de um guitar hero acostumado com arenas e todos os excessos visuais que elas oferecem. O estilo de Norum em diversos momentos é remanescente de Ritchie Blackmore nos tempos áureos, como se tratasse de uma versão mais purista e menos técnica de outro guitarrista sueco (vocês sabem de quem estou falando).

Como é de praxe, o Europe não poderia deixar de terminar o show sem o seu maior sucesso, que pode ser apreciado em toda a sua pompa sci-fi oitentista acompanhado por uma plateia que a conhecia de cor e salteado: “The Final Countdown”.

O que era inicialmente uma curiosidade acabou se tornando um show surpreendente que vai muito além de “The Final Countdown”, uma canção que ultrapassou todas as fronteiras do rock. Ouso a prever que este clássico será entoado daqui a 100 anos como todo o marco artístico do passado que se preze – o que não deixa de ser injusto com o restante do conjunto da obra dos suecos. Que este erro seja corrigido antes do conjunto se aposentar e entrar para a posteridade.

Helloween

Essa é a terceira vez que assisto o Helloween ao vivo – as outras duas foram com Andi Deris comandando o microfone. A primeira foi em 1988, em um Anhembi lotado em uma noite de tempestade que inundou a marginal Tietê. A segunda foi em 2013, em um festival Graspop, em pleno horário de almoço, para uma pista não muito cheia. Não é preciso mencionar que não foram shows memoráveis.

A expectativa, mesmo com as presenças ilustres de Michael Kiske (vocal) e Kai Hansen (vocal e guitarra), não era das mais extremas desde o anúncio de que o Helloween substituiria o Megadeth, que precisou cancelar a turnê pelo Brasil por conta de seu líder, Dave Mustaine, diagnosticado com um câncer na garganta. No entanto, as melhores surpresas vêm com as expectativas baixas.

Com uma banda extremamente afiada, um espetáculo coreografado em típica precisão germânica e três vocalistas extremamente carismáticos, o show do Hellowen foi o meu show favorito da noite. A entrada da banda, rápida e pesada, com a clássica “I’m Alive”, me pegou de surpresa e me levou de volta aos anos 1990, período em que o power metal reinava supremo em nosso país e o Helloween era uma espécie de papa.

Essa sensação de nostalgia perdurou por todo o restante do set dos alemães, com versões vigorosas de “Eagle Fly Free”, “Future World” (com seu dueto contrapontístico durante os solos), “I Want Out”, “Power” e “Perfect Gentleman”. O show foi conciso, sem momentos mornos ou monótonos.

Em “A Tale That Wasn´t Right”, o mar de celulares acesos construiu um belo espetáculo, enquanto a rara inclusão de “Ride The Sky” com Kai Hansen nos vocais era um aceno aos fãs mais antigos e fervorosos da banda. É bonito de se ver a interação dos três cantores, em especial na épica “How Many Tears”, com suas dobras velozes de guitarra e solos longos e inspirados.

Foi, de fato, a primeira vez que eu assisto a um verdadeiro show do Helloween em toda a sua energia “Happy Happy”. E que sensação maravilhosa é essa de voltar no tempo…

Whitesnake

Resenhar um show da atual fase do Whitesnake não é simples. Por um lado, temos uma banda incrível, formada pela elite musical do hard rock tocando algumas das melhores canções do rock de arena de todos os tempos. De outro, há um frontman, que apesar de ainda possuir um carisma invejável e ter o público na palma da mão, não é mais o mesmo em termos vocais.

A banda, formada por David Coverdale (vocal), Reb Beach e Joel Hoekstra (guitarras), Michael Devin (baixo), Michele Luppi (teclados) e o lendário Tommy Aldridge (bateria), entra colocando fogo na casa com a clássica “Bad Boys”, do álbum “1987”, emendando nos “hits Slide It In” e a eterna “Love Ain’t No Stranger” – que já começa a evidenciar alguns problemas de voz de Coverdale, já que, em algumas passagens mais exigentes, os vocais foram feitos por Devin e Luppi.

Também é de se louvar o esforço e coragem da banda em se manter relevante ao incluir faixas como “Shut Up and Kiss Me”, “Trouble Is Your Middle Name” e “Hey You (You Make Me Rock)”, todas do disco “Flesh And Blood”, lançado neste ano. As composições remetem ao trabalho da banda na fase hard anos 80 e evidencia toda a capacidade dos músicos de ainda serem capazes de criar músicas grudentas.

Tommy Aldridge, no alto dos seus 69 anos, ainda é um monstro na bateria. Em um dos pontos altos do show, fez um solo de tremer o chão da arena e, num momento claramente inspirado em John Bonham (Led Zeppelin), jogou as baquetas e tocou com as mãos.

Toda técnica e talento das 6 cordas foi celebrada em um duelo entre o “diretor musical” do Whitesnake, Reb Beach, e o novo guitar hero, apresentado como “sex on two legs” pelo chefe, Joel Hoekstra. Outro momento de estilos em contraste: por um lado, Beach é adepto à escola Eddie Van Halen dos anos 1980; do outro, Hoekstra traz fraseados de two-handed tapping que deixariam Jeniffer Batten com inveja.

Na última música do set, a incrível “Still of the Night”, o momento a capella de David Coverdale com notas altíssimas e drive foi bem abaixo do que era de se esperar.

Ainda assim, é de se louvar o esforço do patrão em colocar o peso musical da apresentação em uma banda irrepreensível e se esforçar na performance de palco para compensar as falhas vocais. O mesmo pode ser dito pela honestidade do cantor em não usar vozes pré-gravadas, como é visto por muitas vezes em apresentações de vocalistas até mais jovens.

É admirável toda a trajetória de Coverdale: saído do nada, entrou jovem em uma megabanda de hard rock que é o Deep Purple e encarou a difícil tarefa de substituir Ian Gillan, lançou-se em uma carreira de sucesso e ainda teve a coragem de se reinventar na cena americana nos anos 80, alcançando o mainstream. Tudo isso digno de louvor. O que nos resta é torcer para que ele adapte as canções do seu respeitável repertório para a sua capacidade vocal, exclua algumas faixas, abaixe o tom de outras ou, infelizmente, encerre a carreira ainda no topo, com chave de ouro.

Scorpions

O Scorpions é uma multinacional alemã com ramificações em todos os cantos do planeta. Isso fica evidente na introdução bombástica do show, com direito a pirotecnia, efeitos sonoros, um telão que projeta efeitos de vídeo em tempo real e a todo tipo de momento “cassino de Las Vegas’ a que se tem direito numa apresentação de rock. Apesar de toda a beleza e apoteose, não me senti imerso no espetáculo de proporções monolíticas dos alemães.

A performance é extremamente profissional e digna de uma lenda do rock, contudo, toda a cena passava a impressão de artificialidade. Há hits infalíveis, como “Big City Nights”, “Rock You Like a Hurricane” e “Blackout”, entre tantas outras, só que algo no ar não era condizente com atmosfera que o quinteto imprimia em sua apresentação.

Ídolos envelhecendo? O fim da era do rock de arena? Cansaço depois de horas em pé assistindo outras bandas que também deram o sangue? Não sei responder. Nem a longeva história do conjunto com o nosso país, com direito a telão gigantesco com a bandeira brasileira, me tirou essa impressão.

Foi revigorante assistir o impactante solo de bateria de Mikey Dee (ex-Motörhead) suspenso no ar, feliz da vida ao achar um novo lar depois da partida de Lemmy Kilmister, alguns anos atrás. “Send me An Angel” e “Still Loving You” mostram uma banda que soube criar uma base de fãs forte em torno das suas baladas.

Apesar do meu pouco entusiasmo para com a apresentação dos alemães, o ponto alto da apresentação acabou acontecendo em outra balada. É de se admirar o impacto cultural de “Wind of Change”, cujo assovio se rompeu a barreira do rock e se tornou um hino a respeito da União Soviética, algo que a banda soube capitalizar no momento certo em que o mundo passava pela queda da cortina de ferro no leste Europeu.

Causar um impacto cultural em um momento crucial de transição política do mundo é um feito alcançado por poucos artistas. E esses merecem respeito.